「副業を始めたけど、開業届って出した方がいいの?」

「いつ出すべき?」

「出さないとペナルティあるの?」

起業や副業を始めたばかりの方にとって、開業届はよく聞くけれど実際どう対応すればいいのか迷うポイントです。

実は、適切なタイミングで開業届を提出することで得られるメリットは大きく、知らないままだと損してしまうことも。

この記事では、開業届の基本からメリット・デメリット、提出タイミングや具体的な手続き方法まで、

副業・起業初心者の方が知っておくべきことをわかりやすく解説します。

あなたのビジネスをスムーズにスタートさせるために、ぜひ参考にしてください。

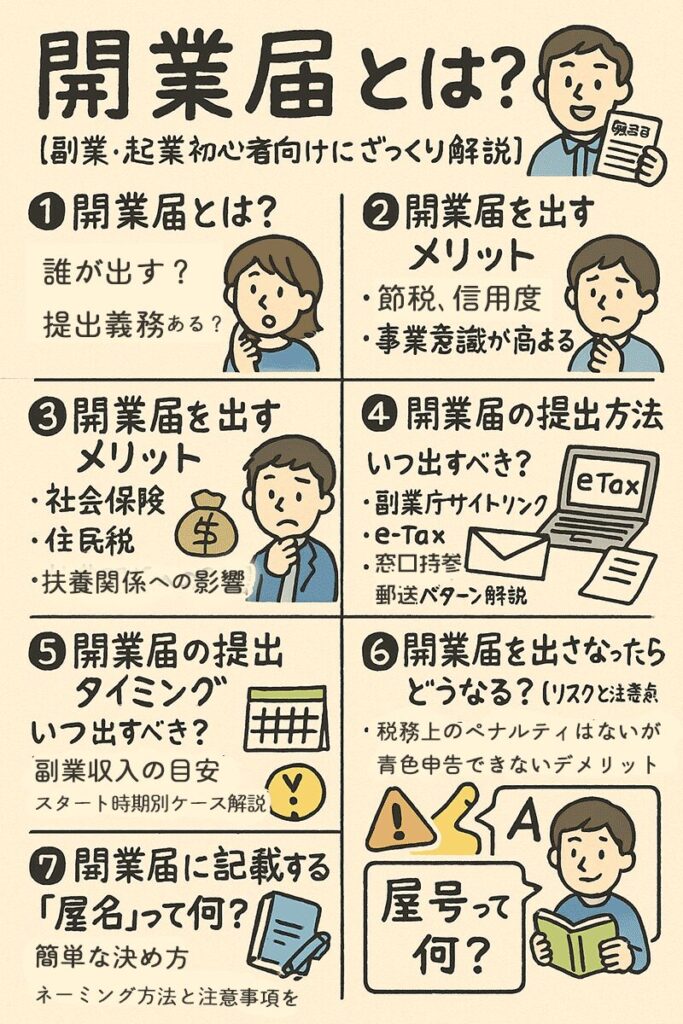

1. 開業届とは?【副業・起業初心者向けにざっくり解説】

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)とは、個人で事業を始める際に税務署に提出する書類です。

会社設立とは異なり、個人事業主として活動するための基本的な手続きになります。

開業届の基本

- 提出先: 事業所を管轄する税務署

- 提出期限: 開業から1か月以内

- 提出義務: 法律上の「義務」ではなく「任意」の届出

実は開業届は法律で絶対に出さなければならないわけではありません。

しかし、事業を行う上での様々な恩恵を受けるために、提出することを強くおすすめします。

誰が提出するの?

以下のような方が開業届の提出対象になります:

- 個人で事業を始める方(フリーランス、個人事業主など)

- 副業で継続的に収入を得ている方

- 不動産収入がある方(アパート・マンションのオーナーなど)

「副業だから関係ない」と思っている方も多いのですが、副業であっても一定の収入があれば開業届を出すことでメリットが生じます。

特に、今後副業を拡大していく予定がある方は、早めに提出を検討しましょう。

2. 開業届を出すメリット【得られる3つのメリット】

開業届を提出することで得られるメリットは主に3つあります。

①青色申告ができる(最大65万円の控除)

開業届を出して「青色申告承認申請書」も併せて提出すると、青色申告を行うことができます。

青色申告には以下のようなメリットがあります。

- 最大65万円の特別控除(e-Taxによる申告等の条件あり)

- 赤字の繰越控除(3年間)

- 家族への給与の経費計上

特に節税効果は大きく、副業でも年間利益が20万円を超えるなら、青色申告を選択した方が税金面で有利になることが多いです。

②事業としての信用が高まる

開業届を提出することで、「個人事業主」としての公的な立場を得られます。

これにより、

- 屋号(事業名)での銀行口座開設が可能に

- 取引先への信頼性アップ

- 契約書や請求書に屋号を使用できる

特に法人との取引においては、個人事業主として正式に開業していることで信用度が増し、取引がスムーズになることも多いです。

③事業意識が高まる

開業届を出すという行為自体が「本気で事業を行う」という意思表示になります。

この心理的効果は意外と大きく、

- 事業計画をしっかり考えるきっかけになる

- 収支の管理をきちんと行うようになる

- 税金や経費への意識が高まる

「趣味の延長」から「ビジネス」へと意識が変わることで、より計画的に事業を展開できるようになります。

3. 開業届を出すデメリット【気をつけたいポイント】

メリットがある一方で、いくつか注意すべきポイントもあります。

①社会保険・健康保険への影響

会社員として副業をしている場合、収入規模によっては以下の影響が出る可能性があります。

- 健康保険の扶養から外れる可能性(年間収入130万円以上)

- 会社の規定によっては副業自体が禁止されている場合もある

特に扶養配偶者として健康保険に入っている場合は、収入が増えることで扶養から外れ、国民健康保険に加入する必要が出てくる場合があります。

②住民税の徴収方法が変わる

副業の収入が一定額を超えると、

- 住民税の「普通徴収」対象となる(自分で納付する形式)

- 会社員の場合、本業の給与からの天引きではなく、別途納付書で支払う形になる

これにより、毎月の手取り額に変化が生じる可能性があります。

また、住民税は翌年課税のため、高額な副業収入があった翌年に大きな住民税が発生するケースもあります。

③税務調査の可能性

開業届を出すことで税務署に「事業を行っている」と認識されるため、

- 一定の収入規模になると税務調査の対象になる可能性

- 確定申告や記帳の義務がより明確になる

ただし、きちんと収支を記録し、適正な申告を行っていれば問題はありません。

むしろ、開業届を出さずに事業規模が大きくなると、後から「なぜ出さなかったのか」と質問されるリスクもあります。

4. 開業届の提出タイミング【いつ出すべき?】

「いつ開業届を出すべきか」は多くの方が迷うポイントです。

状況別に最適なタイミングを見ていきましょう。

副業収入の安定目安

副業を始めたばかりの段階では、以下の目安で検討するとよいでしょう。

- 月5万円程度の安定収入が見込める段階:開業届の提出を検討

- 年間20万円以上の利益が見込める場合:青色申告のメリットが出始める

- 継続的な事業と判断できる状態:一時的な収入ではなく、継続的な事業と認められる

スタート時期別のケース

- 事業開始前

- 準備段階から経費が発生する場合は早めに提出するとその経費を計上できる

- 事業計画が明確ならば先に提出しておくのも一つの選択肢

- 事業開始直後

- 法律上は開業から1ヶ月以内の提出が望ましい

- 青色申告を希望する場合は開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書の提出が必要

- 事業開始から時間が経過

- 遡って提出することも可能(ただし青色申告のタイミングには注意)

- 過去の経費計上には限界があるため、思い立ったらすぐ提出を

開業届提出タイミングのフローチャート

- 副業/起業を検討

- 事業計画を立てる

- 月5万円程度の収入見込み

- 開業届提出

- 青色申告承認申請書提出(希望する場合)

5. 開業届の提出方法【具体的5ステップ+記入例図解】

開業届の提出は思ったより簡単です。

以下の5ステップで完了します。

STEP1: 開業届の様式を入手する

開業届は以下の方法で入手できます

- 国税庁のウェブサイトからダウンロード

- 最寄りの税務署で直接受け取る

STEP2: 必要事項を記入する

主な記入項目は以下の通りです

- 納税地(自宅または事業所の住所)

- 氏名・生年月日

- 職業(事業内容)

- 屋号(必要な場合)

- 開業日

- 青色申告承認申請の有無

STEP3: 本人確認書類を準備する

提出時に必要なものは下記になります

- 開業届(記入済み)

- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 印鑑(認印で可)

STEP4: 税務署に提出する

提出方法は主に3通りです

- 窓口持参:最寄りの税務署に直接持参

- 郵送:管轄の税務署に郵送

- e-Tax:オンラインで提出(電子証明書が必要)

STEP5: 控えを保管する

提出後、受付印が押された控えをもらえます(郵送の場合は返送されます)

この控えは大切に保管しましょう。

事業用の銀行口座開設などで必要になることがあります。

記入例

以下は一般的な記入例です。

【納税地】東京都新宿区新宿X-X-X

【氏名】税務 太郎

【職業】Webデザイン業

【屋号】タックスデザイン

【開業日】令和7年4月1日

【青色申告】希望する(「青色申告承認申請書を提出します」にチェック)提出方法別のチェックリスト

| 提出方法 | メリット | デメリット | 準備物 |

| 窓口持参 | その場で疑問点を質問できる | 開庁時間内に行く必要がある | 開業届、本人確認書類、印鑑 |

| 郵送 | 時間を選ばず提出できる | 控えの返送まで時間がかかる | 開業届、返信用封筒(切手貼付) |

| e-Tax | 24時間提出可能 | 電子証明書等の準備が必要 | マイナンバーカード、ICカードリーダー等(読み取り対応スマホ) |

6. 開業届を出さなかったらどうなる?【リスクと注意点】

開業届は提出義務がありませんが、出さない場合のデメリットを把握しておいてください。

税務上のペナルティはない

開業届を出さなくても、直接的な罰則や罰金はありません。

しかし、

- 青色申告ができない(最大65万円の控除が受けられない)

- 事業用の銀行口座開設が難しくなる場合がある

- 将来的に税務調査があった際に「なぜ提出しなかったのか」と問われる可能性

確定申告は必要

開業届の有無にかかわらず、年間の所得が48万円(令和5年分以降は55万円)を超える場合は確定申告が必要です。

開業届を出していなくても、事業収入として申告する義務があります。

後から提出するケース

事業開始後に開業届を提出する場合、

- 開業日を実際の開業日に遡って記入可能

- ただし、青色申告承認申請書は遡って提出できないため注意

- 過去の経費計上についても制限がある場合がある

後から「やっぱり提出しておけばよかった」というケースが多いので、迷った場合は早めの提出をおすすめします。

7. 開業届に記載する「屋号」って何?【簡単な決め方】

開業届には「屋号」の記入欄がありますが、これは必須ではありません。

ただ、設定しておくとビジネス上便利なことが多いです。

屋号の役割

屋号とは事業の名前(商号)のことで、

- 請求書や領収書に記載できる

- 事業用銀行口座の名義として使用できる

- 名刺やウェブサイトなどに表記できる

屋号の決め方

基本的に屋号は自由に決められますが、以下のポイントに注意しましょう。

- シンプルで覚えやすい名前:長すぎる名前は避ける

- 事業内容がイメージできる名前:何の事業かわかりやすいと良い

- 商標権に注意:有名企業の名前や商標に似た名前は避ける

- 将来の事業展開を考慮:事業拡大を想定した名前にする

屋号の例

- 「タックスデザイン」(Webデザイン業)

- 「山田ライティングサービス」(ライター業)

- 「クリエイティブワークス」(クリエイティブ全般)

屋号は後から変更することも可能ですが、取引先や契約などに影響するため、ある程度慎重に決めることをおすすめします。

副業・起業準備で開業届は"怖くない"

開業届は副業や起業をする際の「最初の一歩」として考えるとよいでしょう。ポイントをまとめると:

- 開業届は法律上の義務ではないが、提出するメリットは大きい

- 月5万円程度の安定収入が見込める段階で検討するとよい

- 青色申告を希望する場合は開業から2ヶ月以内の提出がベスト

- 提出方法は窓口・郵送・e-Taxの3種類から選べる

- 屋号は必須ではないが、設定しておくと便利

「開業届=税務署に目をつけられる」という誤解もありますが、むしろ正しく手続きをすることで節税メリットを受けられます。

副業・起業の第一歩として、ぜひ前向きに検討してみてください。

よくある質問(FAQ)

副業収入が少額でも開業届は必要?

法律上の義務はありませんが、月5万円程度の安定収入があれば提出を検討しましょう。

開業届を出すと会社にバレる?

税務署から会社に情報が漏れることはありません。

ただし、住民税の徴収方法の変更で気づかれる可能性はあります。

複数の副業をしている場合は?

基本的には主たる事業内容で1枚提出すれば問題ありませんが、事業内容が大きく異なる場合は税務署に相談するとよいでしょう。

開業届の提出が遅れた場合のペナルティは?

提出自体に期限による罰則はありませんが、青色申告を希望する場合は開業から2ヶ月以内の手続きが必要です。

屋号は必ず必要?

必須ではありませんが、事業を行う上で便利なことが多いため、設定しておくことをおすすめします。

開業届に関して不安なことがあれば、最寄りの税務署に相談するか、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

副業・起業を成功させるための第一歩として、開業届をうまく活用してください。