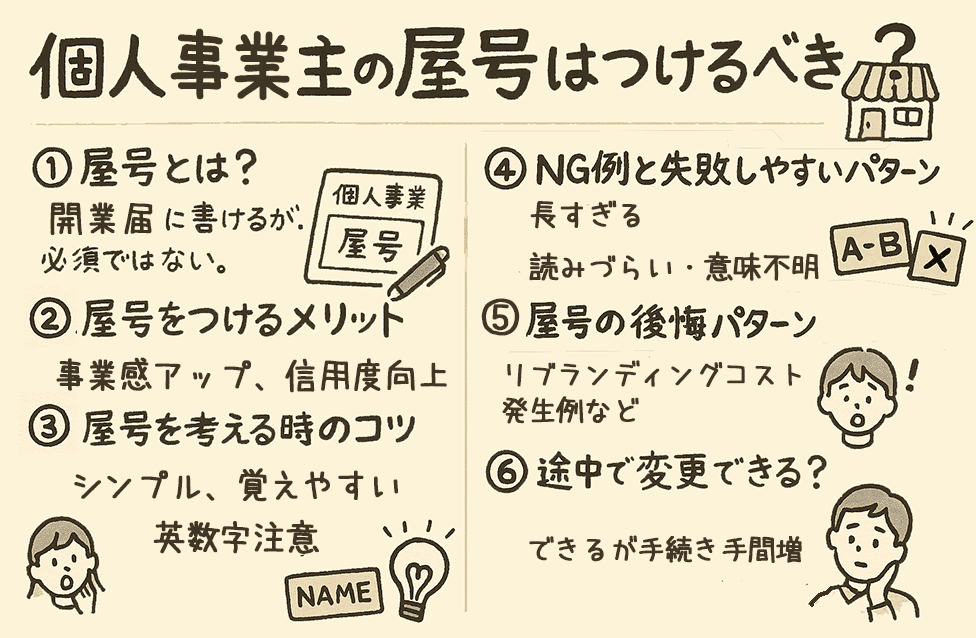

屋号とは?個人事業主にとっての意味

個人事業主として開業する際、多くの方が「屋号は必要なの?」と疑問を持ちます。

屋号とは簡単に言えば、あなたの事業に付ける「事業名」のこと。

法人の「会社名」に相当するものですが、個人事業主の場合は必須ではありません。

開業届には屋号欄がありますが、ここは空欄でも提出可能です。

実際、統計によると個人事業主の約30%が屋号なしで事業を行っています。

特に士業(税理士、行政書士など)や、フリーランスのデザイナー・ライターなどは自分の名前をそのまま使うケースも多いでしょう。

しかし、「必須ではない」と「つけない方が良い」は全く別の話です。

屋号をつけることで得られるメリットは意外と大きいのです。

【屋号をつけるメリット】事業の顔として機能する

事業としての印象が格段にアップ

「田中太郎」より「デザインスタジオCREA(田中太郎)」の方が、一目で事業者だとわかります。

特に対法人の取引では、屋号があることで取引先からの信頼度が向上することが多いです。

分離感による心理的メリット

個人名と事業名を分けることで、「仕事モード」と「プライベートモード」の切り替えがしやすくなります。

心理的な境界線ができることで、仕事への取り組み方も変わってきます。

実務上の便利さ

- 名刺・請求書作成時に便利

屋号があると、ビジネスアイテムの作成がスムーズです - 銀行口座開設時に事業用と認識されやすい

事業用口座として開設する際、屋号があると手続きがスムーズになることが多いです - 事業拡大時の移行がスムーズ

将来法人化する場合も、すでに認知されている屋号をそのまま会社名にできます

SNSやウェブサイトでの検索性向上

個人名だけだと検索されにくいケースも、特徴的な屋号があれば検索で見つけてもらいやすくなります。

これは特にオンラインでの集客を重視する事業では大きなメリットとなります。

【良い屋号を考える時のコツ】長く使える名前を

屋号は事業の顔となるもの。

以下のポイントを意識して考えましょう。

シンプルで覚えやすいこと

長すぎる名前や複雑な名前は覚えてもらいにくく、口コミでも広がりづらいです。

理想は2〜3語程度の簡潔なもの。「〇〇堂」「△△工房」など、古くから使われている形式もシンプルで記憶に残りやすいでしょう。

事業内容や強みが伝わること

名前を聞いただけで何の事業か想像できると理想的です。

例えば

- 「快眠セラピー」→睡眠改善サービス

- 「キッチンデザイン工房」→キッチンリフォーム専門

英数字や特殊文字の使用に注意

カタカナと英語を混ぜたり、数字や記号を多用したりすると、読み方や書き方で混乱を招きます。

特に電話での予約や問い合わせが多い業種では、聞き間違いのリスクも考慮しましょう。

将来性を考慮する

今後事業内容が変わる可能性があれば、特定のサービスに縛られない名前が好ましいです。

例えば、現在はヨガ教室だけれど将来はピラティスも教えたい場合、

「〇〇ヨガ」より「ボディバランススタジオ〇〇」のような汎用性のある名前の方が長く使えます。

【避けるべき屋号パターン】この失敗は繰り返さない

せっかく考えた屋号が後々問題になるケースがあります。

以下のようなパターンは避けましょう。

長すぎる・複雑すぎる屋号

「心と体の健康を追求する自然療法サロン・ハーモニー」

→長すぎて覚えられません。

「自然療法サロン・ハーモニー」程度にしましょう。

読みにくい・発音しづらい屋号

「xRvolution(エクスレボリューション)」

→読み方が不明確で電話やオフラインでの会話で混乱します。

既存の有名企業や商標に似すぎている

「アップルデザイン事務所」「ナイキフィットネス」

→商標権侵害のリスクがあり、将来的に名称変更を強いられる可能性があります。

地域限定なのに地域名が入っていない

例えば「〇〇整体院」が同じ名前で複数存在すると、顧客が混乱します。

地域密着型のサービスなら「渋谷〇〇整体院」のように地域名を入れるとよいでしょう。

【屋号の後悔パターン】実際にあった失敗事例

実際に屋号で後悔した個人事業主の例をいくつか紹介します。

トレンドに乗りすぎた屋号

「AI革命コンサルティング」と名付けたものの、AIブームが過ぎたあとも屋号を使い続けることになり、古臭い印象を与えてしまったケース。

流行りのキーワードに依存しすぎない名前が理想的です。

限定しすぎた屋号

当初は「輸入雑貨専門店」として始めたものの、後に和雑貨も扱うようになり、屋号と事業内容のミスマッチが発生したケース。

事業拡大の可能性も考慮した屋号選びが重要です。

リブランディングコストの発生

屋号変更に伴い、名刺、ロゴ、看板、ウェブサイト、SNSアカウントなど、

すべてのツールを作り直す必要が生じ、予想外の費用負担となったケース。

当初から長期的視点で考えることの重要性を示しています。

発音や表記の問題

「CyPhy Design(サイフィデザイン)」という屋号をつけたものの、

多くの人が読み方を間違えたり、スペルを間違えたりして連絡がつきにくくなったケース。

一見かっこいいと思っても、実用性を考慮することが大切です。

屋号は途中で変更できる?手続きと注意点

「後で変えればいい」と安易に考えている方もいますが、変更にはいくつかの手続きが必要です。

変更手続きのステップ

- 税務署への届出:屋号変更届を提出

- 銀行口座の変更:事業用口座の名義変更手続き

- 取引先への通知:請求書や領収書の宛名変更の連絡

- 各種契約の変更:賃貸契約、リース契約等の名義変更

- 印刷物やウェブサイトの更新:名刺、チラシ、看板、ウェブサイト等の変更

変更時のリスクと負担

- 認知度のリセット:これまで築いた認知度が一からになる可能性

- 検索順位の低下:ウェブサイトやSNSの名前変更で一時的に検索順位が下がる可能性

- 顧客の混乱:長年の顧客が新しい屋号に慣れるまで混乱する可能性

このように、変更は可能ですが、コストと手間がかかります。

最初から慎重に選ぶことをおすすめします。

屋号決定のためのチェックリスト

以下の項目を確認して、自分の屋号が適切かチェックしてみましょう。

□ 発音しやすく、聞き取りやすい

□ スペルや漢字が簡単で覚えやすい

□ 事業内容や強みが伝わる要素がある

□ 検索しやすい(一般的すぎず、特殊すぎない)

□ 他社と似ていない(商標登録検索で確認)

□ 将来の事業拡大に対応できる柔軟性がある

□ 個人的に愛着が持てる

□ 国際展開の可能性がある場合、海外でも通用する

よくある質問(FAQ)

屋号と、法人の商号との違いは何ですか?

屋号は個人事業主の事業名で法的な人格はなく、商号は法人の正式名称で法的な人格を持ちます。

屋号には「株式会社」などの法人格は付けられません。

屋号は登記できますか?

個人事業主の屋号は商業登記の対象外です。法人化すると商号として登記できます。

同じ屋号が既に使われていても使えますか?

法律上は可能ですが、顧客の混乱やトラブルの原因になるため避けるべきです。

特に商標登録されている名称は使用できない場合があります。

屋号なしでも開業できますか?

はい、開業届の屋号欄は空欄でも提出可能です。

特に士業など個人名での活動が一般的な分野では屋号なしも珍しくありません。

実践!屋号を考えるための具体的ステップ

屋号選びで迷っている方のために、具体的なステップを紹介します。

準備した「屋号ネーミングワークシート」を活用しながら進めるとスムーズです。

STEP 1: 事業の本質を考える

まず自分の事業の本質を明確にします。

- どんな商品・サービスを提供するのか?

- 顧客にどんな価値を届けるのか?

- 他社と何が違うのか?

これらを言語化することで、屋号のイメージが湧きやすくなります。

ワークシートの「事業の基本情報」と「事業の強み・特徴」欄に記入していきましょう。

STEP 2: キーワードをリストアップする

あなたの事業を表現するキーワードを最低でも10個以上リストアップします。

例えば、Web制作なら「クリエイティブ」「デザイン」「スピード」「シンプル」「信頼」など。

このキーワードを組み合わせたり、関連する言葉に展開したりすることで、屋号候補が生まれてきます。

STEP 3: 候補を複数作る

キーワードを基に、屋号の候補を最低5つ以上考えましょう。

少なすぎると選択肢が限られてしまいます。

- 日本語だけのパターン

- カタカナだけのパターン

- アルファベットだけのパターン

- 組み合わせパターン

など、バリエーションを持たせると良いでしょう。

STEP 4: 絞り込みと検証

作成した候補について、以下の観点から検証します。

- 発音のしやすさ(電話で伝えやすいか)

- 記憶のしやすさ(初見で覚えられるか)

- 意味の明確さ(事業内容が伝わるか)

- 検索のしやすさ(ネット検索で見つけやすいか)

- 競合との重複(同業他社と似ていないか)

特に商標登録されている名称との重複は避けるべきです。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などで確認しておくと安心です。

STEP 5: 実際に使ってみる

最終候補に絞ったら、実際に使ってみるシミュレーションをしましょう。

- 電話で名乗ってみる

- 名刺やチラシに入れてみる

- ドメイン名として使えるか確認する

- SNSのアカウント名として使えるか確認する

こうした実用性の確認も重要です。

STEP 6: 周囲の意見を聞く

最終的に2〜3候補まで絞ったら、信頼できる人に意見を聞いてみましょう。

客観的な視点からのフィードバックは非常に価値があります。

特に以下の観点でチェックしてもらうとよいでしょう。

- 第一印象はどうか

- 何の事業をしていると想像するか

- 覚えやすいと感じるか

- 読み方や書き方は明確か

STEP 7: 決断する

最後は自分自身の直感も大切です。

「この名前で長く事業をやっていきたい」と思える屋号を選びましょう。

愛着が持てる名前であることが、長く使い続けるためには重要です。

【屋号がビジネスに与える影響】成功事例

適切な屋号選びが事業成功につながった例をいくつか紹介します。

【事例1】地域と専門性を組み合わせた例

「鎌倉手帳堂」という屋号の手帳専門店は、地名と専門性を組み合わせることで、

「鎌倉にある手帳専門店」というイメージが一目で伝わり、観光客からの認知度が急上昇しました。

地域密着型ビジネスでは地名を入れることが効果的な場合があります。

【事例2】事業の強みを表現した例

「スピード整体院」という屋号の整体院は、「短時間で効果が出る施術」という強みをそのまま屋号にしたことで、忙しいビジネスパーソンからの支持を集めることに成功しました。シンプルながら強みが伝わる屋号は記憶に残りやすいのです。

【事例3】将来の拡大を見越した例

当初は料理教室だけを開いていた「キッチンライフラボ」は、後に食器販売や栄養コンサルティングも始めましたが、「料理」に限定しない「キッチンライフ」という広い概念を屋号に入れていたことで、事業拡大に柔軟に対応できました。

あなたの事業に合った屋号選びを成功させるために

屋号選びは事業の第一印象を決める重要な要素です。

必須ではないものの、事業のアイデンティティを確立し、信頼性を高める重要な要素です。

適切な良い屋号は長年にわたってあなたの事業の顔となり、ブランド価値を高めてくれます。

焦って決める必要はありません。

じっくり時間をかけて、複数の候補を考え、信頼できる人に意見を聞いてみるのもお勧めです。

今回紹介した「屋号ネーミングワークシート」を活用し、焦らずじっくりと時間をかけて検討することが大切です。

特に初期段階では多くの選択肢を持つことで、より良い屋号に出会える可能性が高まります。

最終的には「自分がずっと使いたい」と思える愛着の持てる名前を選ぶことが大切です。

そして「顧客に覚えてもらいやすい」実用的な名前のバランスが重要です。

屋号選びは事業主としての第一歩。

あなたの事業の未来を見据えた素晴らしい屋号が見つかることを願っています。